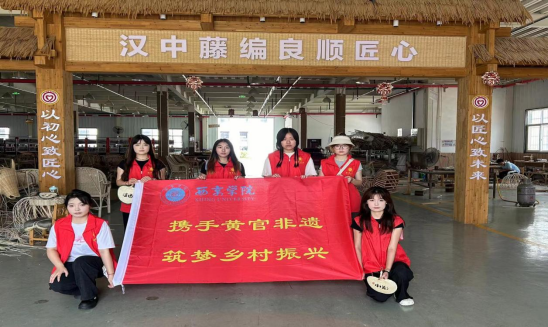

为助力汉中乡村振兴的情况,了解当地藤编文化及黄关黄酒,为乡村振兴注入新的文化活力与产业动力。7月31日-8月2日,机械工程学院“携手黄官非遗 筑梦乡村振兴”实践团开展为期3天的“乡村振兴的文化力量”暑期社会实践活动。

7月31日,实践团前往汉中市南郑区黄官镇学习了解黄官镇藤编和黄酒制作的历史和文化背景。通过访谈周边村民、收集文献资料等方式,团队成员了解到陕西黄官酒厂在扩大生产规模的同时,积极吸纳周边农户参与,带动农户就业和增收致富。这些举措不仅提升了当地的经济实力和文化软实力,也为乡村振兴注入了新的活力和动力。。

8月1日,实践团前往黄官镇历史悠久的黄关黄酒厂,参观古法酿酒工序。在讲解员的带领下,实践团了解到黄酒在制作时所需的原料种类,黄酒的储存条件,以及黄酒的历史。老匠人们以世代相传的手艺,细心呵护着这份承载着黄官千年文化底蕴的佳酿。在保持古法酿酒的同时,黄关酒厂紧盯技术创新,在工艺上精益求精,在产品设计上求新求变,引进了电脑控制一体化技术,提高黄酒产量,“黄关黄酒古法复酿技艺”被列入汉中市第六批非物质文化遗产名录。

随后,团队成员与工作人员进行了详细的交流。工作人员表示,在向外推动乡村振兴战略的同时,黄关黄酒厂也为黄官镇本地女性居民提供大量的工作岗位,在向外发展的同时不忘根本,为当地农户提供就业机会。除了中国传统黄酒,黄关酒厂为了与时俱进带动周围经济发展,做好乡村振兴的衔接工作,也研发出一系列的果酒。希望团队成员能将这种果酒和产业模式发扬出去,吸引更多的人前来了解。

8月2日,实践团前往参观藤编传统工坊,与藤编工匠进行了面对面交流。成员们在参观藤编技艺展示区市,详细了解了藤编的历史渊源、艺术特点、种类及应用领域。聆听老工匠讲述自己的故事,分享创作心得,探讨藤编技艺在现代社会中的发展与创新。在师傅的指导下,成员们亲身体验藤编的编织过程,学习基础的编织技巧,感受传统手工艺的魅力与挑战。通过实践操作,实践团成员不仅加深了对藤编技艺的理解,也促进了传统文化的传承与发扬。

此次“携手黄官非遗 筑梦乡村振兴”实践活动,不仅是一次对非物质文化遗产的深入探索,更是一次将传统文化与乡村振兴紧密结合的有益尝试。通过黄酒与藤编技艺的调研与学习,实践团成员不仅增长了知识,拓宽了视野,更深刻认识到保护非物质文化遗产对于推动乡村振兴、促进地方经济文化发展的重要性。未来,希望这样的实践活动能够持续开展,吸引更多年轻人关注并参与到非物质文化遗产的保护与传承中来,共同为乡村振兴贡献力量。

实践团成员胡佳惠:

在本次实践中,我们深入了解了汉中藤编非遗的精巧技艺与传承困境,也品味了汉中黄关黄酒的醇厚韵味和文化底蕴。这不仅是知识的积累,更是心灵的触动。我深感传承与创新的重要性,愿为保护非遗和特色产业贡献自己的力量。

实践团成员杨雨萌:

本次参观藤编非遗与汉中黄关黄酒厂,我深刻体会到了传统文化的魅力与匠心独运。藤编技艺精湛,每一根藤条都蕴含着匠人的智慧与汗水,让我对传统手工艺有了新的敬畏。而黄酒厂的醇厚酒香,则仿佛穿越了历史的长河,诉说着千年的故事。这次实践,不仅拓宽了我的视野,更让我明白了保护与传承非物质文化遗产的重要性。

实践团成员李梦欣:

在汉中黄关酒厂与藤编非遗的社会实践中,我不仅领略了传统酿酒工艺的魅力,还亲身体验了藤编技艺的精湛。这次实践让我深刻体会到传统与现代的交融,以及非遗文化的独特价值。收获满满,期待未来能继续探索更多文化的奥秘。

实践团成员李茗姝:

在社会实践活动中,我们参观了藤编基地和黄关酒厂。黄官藤编以其精细的工艺吸引了我,师傅们用手中的藤条,编织出了生活的艺术。黄酒厂古老的酿酒方法,传承百年的味道,让我深深感受到了非物质文化遗产的魅力。本次社会实践让我深刻理解到,非遗文化是中华民族的宝贵财富,是我们的文化根脉。我们应该热爱并传承这些独特的文化,让它们在新时代焕发新的光彩。

实践团成员沈雪怡:

此次社会实践我有幸参观了汉中藤编非遗技术与黄关黄酒。让我深深感受到了非遗文化的魅力,让我明白了什么是真正的工匠精神。在黄关黄酒酒坊,我们了解到如何用传统的方法酿造出美味的黄酒,这让我明白了什么是真正的传统文化。我们应尊重和珍惜这些非遗文化,因为它们是我们的瑰宝,是我们的根,我们应传承并发扬。

实践团成员李晶晶:

此次社会实践,不仅是一次文化的寻根之旅,更是一场关于责任与梦想的启航。实践团成员们将把所见所学带回各自的工作岗位,用实际行动支持黄官非遗文化的传承与发展,共同绘制乡村振兴的壮丽蓝图。未来,黄官的黄酒与藤编,定将成为连接过去与未来、传统与现代的桥梁,绽放出更加璀璨的光芒。